La historia secreta de los Reyes Magos

La historia secreta de los Reyes Magos

Hay pocas fiestas más entrañables que la de los Reyes Magos, esa fecha del 6 de enero en la que los niños de costumbre católica dejan los zapatos preparados para que los mágicos monarcas depositen en ellos sus regalos con nocturnidad y sigilo. Se conmemora así la tradicional llegada a Belén, desde lejanas tierras de Oriente, de los consabidos reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, que acudieron siguiendo la guía de una estrella para adorar al recién nacido rey de los judíos, y agasajarlo con sus ofrendas de oro, incienso y mirra. Pero, ¿de verdad eran reyes? ¿Qué quiere decir que eran magos? ¿De dónde venían? ¿Cuántos eran y cómo se llamaban en realidad?¿Dónde está el nacido rey de los judíos? La verdad es que son poquísimos los datos que se tienen de estos regios personajes.

La primera referencia aparece en el Evangelio de Mateo, el único autor de los llamados sinópticos que los cita, ya que los otros dos, Marcos y Lucas, ni siquiera los mencionan.

El texto dice así: "Unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén, preguntando: '¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos en Oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorarle". El rey Herodes, al que iba dirigida la pregunta, los encaminó hacia Belén, rogándoles que se informaran bien sobre ese recién nacido para darle posterior detalle del asunto. En el ejemplar del Nuevo Testamento que consultamos, versión del padre José Miguel Petisco (Madrid,1953), una nota a pie de texto aclara con indignación: "El hipócrita pretendía conocer el paradero de Jesús para degollarle". Así orientados, y guiados siempre por la estrella, los magos llegaron a Belén y adoraron al Niño, ofreciéndole los ya conocidos presentes…

Parece increíble, pero este escueto texto de Mateo, redactado en torno al año 50 d. de C. –y en el que aparecen por primera vez la figura de los Magos–, es todo lo que hay para sostener la gran historia de los mismos. Y, como hemos visto, el evangelista nada dice de que sean reyes, ni de que sean tres, ni de cuáles eran sus nombres. De la iconografía hoy habitual para recrear la Adoración de los Reyes Magos, en Mateo solo aparece su condición de magos, la estrella, el lejano y nebuloso Oriente como punto de partida de su viaje y los consabidos regalos de oro, incienso y mirra. Y ya está. Todo lo demás que hoy damos por cierto sobre estos enigmáticos personajes –y que escenificamos pacientemente cada Navidad en nuestro doméstico Portal de Belén con monarcas a caballo, pajes de vistosos atuendos y camellos cargados de presentes–, es una elaboración literaria posterior, acuñada en textos apócrifos y en tradiciones culturales muy dispares.

Una leyenda que se va tejiendo con enorme éxito, sobre todo entre los siglos IV y IX, mezclando creencias mazdeístas, mitraicas, gnósticas, judaicas y cristianas, plasmada en textos como el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Pseudo-Mateo, el Evangelio Árabe de la Infancia, el Libro de la Caverna de los Tesoros y muchos otros. Una historia a la que la Iglesia romana nunca ha dado cobijo entre sus libros canónicos.

El problema de ser mago

El problema de ser mago

Lo que para el evangelista Mateo no había duda era que los misteriosos personajes eran magos, ya que así lo dice expresamente. Y eso generó no pocos problemas a la iglesia incipiente, ya que mago, en aquella época, era un término que se aplicaba a un amplio espectro de gente, desde el farsante vendedor de pócimas "curalotodo" a los sabios astrólogos caldeos, pasando, entre otros, por los sacerdotes de culto mazdeista y por los taumaturgos gnósticos de Alejandría. Como reconoce el fraile dominico Santiago de la Vorágine en su obra 'La Leyenda Dorada', escrita hacia el año 1264, "La palabra 'mago' significa tres cosas diferentes: ilusionista, hechicero maléfico y sabio". En cualquier caso, engañabobos de feria, adoradores de divinidades paganas, brujos o herejes. Malas compañías para el recién nacido descendiente del rey David. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se habla de poderosos personajes que acuden presurosos a postrarse a los pies del nuevo rey de los judíos. En el primer texto se dice: "Los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba pagarán impuestos; todos los reyes se postrarán ante él, le servirán todas las naciones", (Salmos, 10-11, 15). Y en el segundo: "Un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Todos ellos de Sabá vienen portadores de oro y de incienso y pregonando alabanzas a Yahvéh", (Isaías, 60, 6).

En estos textos proféticos se alude a quienes se postrarán ante el nuevo rey pero, curiosamente, no se dice que sean magos como afirma Mateo ni hay palabra alguna que los relacione con el sacerdocio o la taumaturgia. Antes al contrario, los presenta como reyes poderosos procedentes de países llenos de riquezas, entre ellos el portentoso reino de Saba, situado en la llamada Arabia felix y cuya reina enamoró a Salomón. Se trata, sin duda, de un precedente importante al que se agarraron los primeros padres de la Iglesia para quitarse de encima el incómodo asunto de los "magos" convirtiéndolos en reyes.

O, todavía mejor, en "Reyes Magos", seres que reunían en su persona la máxima autoridad en lo terrenal y en lo espiritual, como el mismo rey David. A finales del siglo V, Cesario de Arles defendía ya esta postura afirmando que los "magos" eran también reyes, fundando así la tradición occidental de los Reyes Magos. Además, se entiende que son magos en la acepción más salvable, aquella que los interpreta como sabios que, aunque paganos, son capaces de reconocer los signos de la divinidad del recién nacido. Sin embargo, es en una versión siria del Evangelio árabe de la infancia (sig.VI) donde por primera vez se dice que los estos son a la vez "príncipes".

En este texto, al nacer Jesús un ángel es enviado como mensajero a Persia, donde se celebra la buena nueva con asistencia de los "magos", que eran adoradores del fuego y de las estrellas. Entonces aparece en el firmamento una radiante estrella, que consideran señal definitiva de que ha nacido "el Rey de los Reyes, el Dios de los Dioses, la Luz de las Luces". Y tres príncipes, hijos del rey de Persia, que a la vez son magos, emprenden el viaje guiados por el ángel y acompañados por un séquito de nueve hombres. Uno de ellos lleva como ofrenda tres libras de oro, otro tres libras de mirra y el último la misma cantidad de incienso. Visten lujosas ropas de ceremonia y lucen tiara en la cabeza. Bien, parece que ya tenemos encarrilado el asunto, ¿verdad? Pues no, ya que ésta no es más que una de las innumerables versiones que existen sobre el tema, aportando cada una un sin fin de variantes.

Hasta 'doce' Reyes Magos

Hasta 'doce' Reyes Magos

"De Oriente salen tres reyes/todos tres en compañía/a adorar al Niño Dios/que en Belén nacido había", canta un clásico villancico. Pero, ¿eran tres los Reyes Magos? El asunto de cuántos fueron los monarcas que se postraron a los pies del Niño Dios en el Portal de Belén es una fuente de inesperadas sorpresas, algo más parecido a una adivinanza irresoluble que a una certeza. La tradición occidental, en general, defendió que eran tres con el sencillo argumento de que, siendo el mismo número los regalos que portaban en la narración evangélica de Mateo –oro, incienso y mirra–, lo normal es que fueran también tres los portadores. Así lo afirmaba Orígenes en el siglo III, entre otros autores. Sin embargo, en las tempranas representaciones de la Adoración de los Magos existentes en las catacumbas romanas, el número es variable. Por ejemplo, en la de los santos Pedro y Marcelino sólo aparecen dos, mientras que en la de Domitila son cuatro los monarcas que se inclinan a los pies de la Virgen con el Niño. Esto indica la confusión y el entrecruce de leyendas sobre este acontecimiento que existía en los primeros siglos del cristianismo, aunque muchos estudiosos justifican su número variable por las necesidades de espacio y simetría de los autores de las pinturas.

Aunque así fuera, quiere decirse que, en aquellos siglos, el número de los Reyes Magos era por lo menos tan impreciso que quedaba sujeto a la voluntad de los artistas que los representaban. Sea como fuere, los textos apócrifos que han ido tramando la historia de estos mágicos soberanos ofrecen posibilidades para todos los gustos en cuanto a su número y sus nombres. En el "Pseudo Mateo" no se indica expresamente cuántos eran. Para la tradición siria, los magos son doce, procedentes de las tierras de Syr, y todos llevan nombres persas. No obstante, en el 'Evangelio Árabe de la Infancia', dependiendo de la versión que se consulte, su número es de tres, de diez o de doce. En el 'Libro de la Caverna de los Tesoros' vuelven a ser tres, reconocidos como caldeos, que son presentados así: Hormizd de Makhodzi, rey de los persas; Jazdegerd, rey de Sabá, y Peroz, rey de Seba.

En el Evangelio armenio de la infancia también son tres, pero distintos, ya que se trata de Melkon, rey de los persas; Gaspar, rey de los indios, y Balthasar, rey de los árabes. Además, los armenios son mucho más rumbosos con el asunto de los regalos. Melkon lleva como presentes mirra, aloe, muselina, púrpura, piezas de lino y "los libros escritos y sellados por las manos de Dios", que no es poco. Gaspar lleva nardo, mirra, canela, cinamomo, incienso y otros perfumes. Y Balthasar, oro, plata, zafiros, piedras preciosas y perlas. Para acompañar tanta riqueza, se rodean de un séquito que no desmerece: doce capitanes con un cortejo de doce mil jinetes. Los nombres citados en este texto suenan ya parecidos a los que conocemos en la actualidad, pero habrá que esperar hasta el siglo IX para que Agnello de Rávena los acuñe definitivamente, en su 'Liber pontificalis Ecclesiae Ravennati', como Melchior, Caspar y Balthasar.

Oro, incienso y mirra

Oro, incienso y mirra

Otro texto, el 'Excerptiones Patrum', atribuido sin mucha fe al Venerable Beda y escrito en una fecha imprecisa entre el siglo VIII y el XII, nos dará la mejor y más razonada descripción de su aspecto. El Rey de más edad es Melchor, con cabellos y barba largos y canosos, que viste una túnica de color jacinto y capa naranja. A él le corresponde regalar el oro, que es presente adecuado para ofrecer al Señor en tanto que rey. El siguiente es Gaspar, joven, bello e imberbe, luciendo túnica naranja y capa roja, que regala el incienso, obsequio adecuado para el Señor en cuanto Dios. Y el último es Balthasar, de tez oscura, que lleva túnica roja y capa blanca jaspeada. Su presente es la mirra, ofrenda adecuada para el Señor en cuanto hombre. Y así quedan establecidos en Occidente su número, sus nombres y el sentido de sus presentes que señalan las cualidades de Cristo como rey, como Dios y como hombre. Claro que hay otras interpretaciones sobre el significado de las ofrendas, como ésta que nos propone el ya citado 'Santiago de la Vorágine': "…el oro, para regalar la pobreza de la Virgen; el incienso, para ahuyentar el mal olor del establo, y la mirra, para consolidar los miembros de la Criatura con la expulsión de todo mal de su vientre". Según el texto del "Pseudo Beda", los Magos representan a toda la humanidad al ser descendientes de las estirpes fundadas por los tres hijos de Noé, cada una de los cuales pobló un continente: la de Sem, Asia; la de Cam, África, y la de Japhet, Europa.

Hay otro detalle importante en su narración y es que, al indicar que Balthasar es de tez oscura, lo hace proceder de un continente concreto, África, y lo identifica con una raza específica, la camita. De manera que, gracias a esta descripción, el mago Balthasar se convertirá, con el paso del tiempo, en el rey negro de nuestro Belén.

Ahora sí que parece definitivamente resuelto el enigma, ¿verdad que sí? Pues tampoco. Dado que para muchos cada Mago representaba uno de los continentes conocidos, el descubrimiento de América inspiró a diversos autores la conveniencia de un cuarto Rey Mago, y como cuarteto los plasma el pintor Grao Vasco en el monasterio de Vizeu (Portugal), en una obra del siglo XVI. El último es un indio que refleja las características de los pueblos amazónicos, va armado de una larga azagaya y porta como presente una arqueta de madera cargada, se supone, de semillas de cacao. Esta variante de un cuarto Mago "americano" tuvo su relativo éxito y todavía se conserva en algunos lugares.

Las reliquias de los Reyes Magos

Las reliquias de los Reyes Magos

Lo más increíble de estos imprecisos Reyes Magos es que, a pesar de su escasa base existencial y su número tornadizo, existen sus reliquias corpóreas, que durante siglos se han contado entre las más famosas de la cristiandad. Su rocambolesca historia es la siguiente: Como siempre, fue la emperatriz Elena, madre del famoso Constantino y personaje al que se atribuye el descubrimiento de casi cualquier reliquia que exista, quien dio con sus cuerpos en alguna zona próxima a Palestina, trasladándolos a Constantinopla en el siglo IV. Eustorgio, obispo de Milán, se encargó de llevarlas a esta última ciudad pocos siglos después, en un viaje cargado de mágicas incidencias. Transportados en una carreta tirada por dos vacas, sufrió el feroz ataque de un lobo que dio muerte a una de ellas, pero Eustorgio castigó al fiero cánido obligándolo a uncirse al yugo para sustituir en el tiro a la vaca exterminada. Las reliquias permanecieron olvidadas en Milán hasta que, en 1162, el emperador del Sacro Imperio Romano Federico I, el famoso Barbarroja, conquistó la ciudad y su archicanciller, el arzobispo de Colonia Reinaldo de Dassel, "redescubrió" las mismas en la iglesia de Sant'Eustorgio. Como corresponde a la tradición occidental, eran tres y se mantenían en tan buen estado que sus cuerpos conservaban piel y cabellos. El objetivo de Reinaldo de Dassel era llevarlos a su sede arzobispal de Colonia, y así lo hizo en otro viaje preñado de aventuras que duró, según se dice, treinta días, y de cuyo itinerario dejó constancia en una carta dirigida a su punto de destino. Según ésta, pasó por Turín y por Moncenisio, y atravesó los territorios de Borgoña, Lorena y Renania.

Por supuesto, otras crónicas hablan de itinerarios distintos, pero el caso es que numerosas poblaciones de Italia, Francia, Alemania y Suiza reclaman orgullosas el honor de haber dado cobijo y sustento a la comitiva de las reliquias, y recuerdan el acontecimiento con lápidas conmemorativas y albergues que se denominan "A los Tres Reyes", "A las Tres Coronas", "A la Estrella", e incluso "Al morito", refiriéndose a ese mago "negro" que describiera el "Pseudo Beda". Incluso quedó un rastro de reliquias repartidas por las iglesias locales, como si el cortejo hubiese ido regalando a su paso fragmentos de los tres Magos.

La magia post-mortem de los Reyes Magos

La magia post-mortem de los Reyes Magos

Este despiece parece que no mermó en absoluto la cualidad milagrosa de los Reyes Magos, a los que los fieles atribuyeron de inmediato un gran poder curativo. De algo tenía que servir el que fueran magos. Con la experiencia de su viaje desde Oriente hasta Belén y tanta traslatio de sus reliquias de un lado para otro, se convirtieron rápidamente en protectores de los viajeros, como san Cristobal, y a ellos se acudía en demanda de ayuda antes de emprender el camino. Incluso se los consideró patronos del último viaje ya que, entre sus ofrendas, portaban mirra, una resina utilizada en la momificación de los cadáveres y que simbolizaba la inmortalidad, de manera que se les rezaba pidiendo una buena muerte. También se confeccionaban filacterias, breves textos escritos en papel con sus nombres y una oración, que se llevaban como talismanes para librarse de las jaquecas, la epilepsia, las fiebres y los hechizos. Estas filacterias se consideraban verdaderos objetos consagrados, ya que se creía que habían estado en contacto con los cráneos de las veneradas reliquias. Pero tampoco era imprescindible este necrófilo contacto pues, según un manuscrito del siglo XIII conservado en París, para combatir la epilepsia bastaba con murmurar al oído del enfermo una jaculatoria con el nombre de los tres Reyes Magos y de sus regalos. El poder profiláctico de estos monarcas era tan grande que, en Alemania, llegado el día de la Epifanía, era costumbre escribir con yeso las iniciales de sus nombres, "C+M+B", en la puerta de las casas para que sus moradores quedaran protegidos contra demonios y sortilegios durante todo el año.

Los hijos de Melchor, Gaspar y Baltasar

Los hijos de Melchor, Gaspar y Baltasar

Una leyenda tan exuberante en matices y diferencias no podía terminar así, sin más ni más, de manera que el asunto siguió creciendo y los Reyes Magos tuvieron descendencia. Fueron numerosas las familias europeas que, durante los siglos XIV a XVI, afirmaban descender de los famosos monarcas, incorporando a sus insignias heráldicas algún símbolo que lo reflejaba. Es el caso, por ejemplo, de los señores de Baux, linajudos nobles de la Provenza, que decían ser descendientes del rey Balthasar y lucían un blasón rojo con una estrella de plata de dieciséis puntas y estela de cometa. Sin embargo, de todos los descendientes del mágico trío de monarcas, el más famoso fue, sin duda, el Preste Juan, rey cristiano de un fabuloso reino situado en los enigmáticos confines de Asia. La fantástica historia cuajó en el siglo XII cuando apareció una carta enviada por este poderoso soberano al emperador de Constantinopla Manuele Comneno, aunque luego surgieron otras misivas enviadas a Federico Barbarroja y al propio Papa Alejandro III. Al igual que los Reyes Magos de quien descendía, el Preste Juan era un Rex et Sacerdos, es decir, aunaba la autoridad espiritual y terrenal, y en sus cartas describía los seres maravillosos que poblaban su reino, como el inigualable unicornio y el veloz sagitario "que tiene forma humana de la cintura hacia arriba, y de caballo hacia abajo". ¿Leyenda? Quién sabe…

os' por la universalidad de la devoción que inspira.  Las luces del Belén

Las luces del Belén Una silenciosa guerra de religión ha dado forma a las fiestas tradicionales. El Árbol se enfrentó al pesebre, Santa Claus combatió contra los Magos y el acebo destronó al muérdago. Al embate cristiano contra el paganismo, se sumó la pugna entre católicos y protestantes, latinos y nórdicos, norteamericanos y europeos.

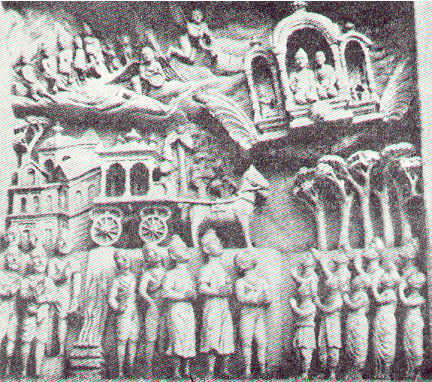

Una silenciosa guerra de religión ha dado forma a las fiestas tradicionales. El Árbol se enfrentó al pesebre, Santa Claus combatió contra los Magos y el acebo destronó al muérdago. Al embate cristiano contra el paganismo, se sumó la pugna entre católicos y protestantes, latinos y nórdicos, norteamericanos y europeos. La representación del nacimiento de Jesús y la Adoración son casi tan antiguos como la Iglesia de Roma. Los primeros testimonios datan del siglo IV. En el siglo VII ya existía una recreación formal de la gruta de la Natividad en la basílica romana de Santa María la Mayor. Durante la Edad Media, esa tradición se consolidó en forma de dramas evocadores de la Natividad, escenificados en las Iglesias. En ocasión de la misa de Navidad solía representarse el episodio evangélico del nacimiento de Jesús con la participación del pueblo. Una madre con su hijo de pecho, o una doncella con un niño, recibían la visita de algunos pastores tan reales como la vida misma. A un vecino barbudo se le confiaba el papel de San José. El agraciado debía soportar el abucheo de todo el auditorio cuando pretendía tocar al niño.

Pero de aquellos primeros belenes vivientes y festivos nació un género teatral. En el siglo XII, el anónimo conocido como Auto de los Reyes Magos empezaba con un Gaspar maravillado ante la visión de la Estrella de Belén. Hoy esta pieza de probable origen catalán es una referencia obligada en la historia de la literatura mundial. La representación de un drama litúrgico de este género conmovió a San Francisco de Asís. Y en 1223, con la autorización del Papa Honorio III, este santo fabricó el primer belén navideño del que se tiene noticia en una gruta de la Toscana italiana: un niño Jesús esculpido en piedra, acostado en el pesebre, entre un buey y un asno vivos. Franciscanos y monjas clarisas lo difundieron por toda Italia y la aristocracia lo adoptó como costumbre.

El sentimiento popular

El sentimiento popular Sin embargo, a pesar de contar con el aval oficial del Papa el belén de San Francisco no se inspiraba sólo en el Evangelio canónico, sino también en apócrifos condenados por la propia Iglesia en el siglo IV, como el Pseudo- Mateo. Esto tiene un significado reseñable, porque indica que nació con vocación integradora, abierto a la religiosidad popular y al material dorado de la leyenda, generando así un ámbito de comunión alejado de la seriedad teológica y doctrinal.

Sin embargo, a pesar de contar con el aval oficial del Papa el belén de San Francisco no se inspiraba sólo en el Evangelio canónico, sino también en apócrifos condenados por la propia Iglesia en el siglo IV, como el Pseudo- Mateo. Esto tiene un significado reseñable, porque indica que nació con vocación integradora, abierto a la religiosidad popular y al material dorado de la leyenda, generando así un ámbito de comunión alejado de la seriedad teológica y doctrinal. El rey Carlos III traería esta moda desde Nápoles a España en el siglo XVIII. Su famoso Belén del Príncipe –una esmerada obra realizada por artistas valencianos a pedido del monarca– puede admirarse hoy en el Palacio Real. Entre las señas de identidad de esta representación de la Natividad destacan los animales. Al buey y al asno pronto se añadió el gallo, que asumió el papel del ave anunciadora del advenimiento de Cristo a todas las criaturas. Con los años, la imaginación popular fue agregando otros elementos característicos para recrear la vida cotidiana, dando realismo al nacimiento.

Desde este punto de vista, el detalle más curioso lo constituyen esas figuras de pastores o campesinos representadas en cuclillas y en el acto de defecar, conocidas como cagoner, caconi, caganceiros, cagoneras o cagones, según las regiones y países. Son imágenes que aparecen incluso en la sillería de la Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca), en algunas fachadas de Iglesias del siglo XV y hasta en un magnífico relieve en mármol denominado La Virgen y la montaña de Montserrat, obra anónima del siglo XVII que se conserva en Valencia.

En el siglo XVI, la Reforma protestante se mostró hostil al belén, que hasta entonces gozaba de excelente salud en Alemania, cuna de uno de los primeros belenes históricos: el de Fussen. El rechazo protestante inspiró una reacción católica y movilizó a los jesuitas "la milicia de la Contrarreforma", que promovieron las asociaciones de "amigos del belén". El resultado de esta peculiar batalla fue su amplia difusión y democratización en los países católicos, donde se transformó en un escenario hogareño habitual en las casas de la burguesía durante el siglo XIX. En el siglo XX la costumbre se extendería a las clases medias acomodadas.

Sin duda, el término "belén" también contenía un simbolismo de profunda resonancia espiritual, ya que esta palabra significa "la casa del pan" y alude a Cristo como "pan que da la vida". Actualmente, este significado original de la Navidad se ha perdido para la gran mayoría y esta festividad cristiana ha llegado a homologarse con la tradición pagana de la Nochevieja y el Año Nuevo, pero en sus inicios mantuvo un vínculo estrecho con el sentimiento religioso popular.

Los sones navideños

Los sones navideños Si el belén nacido en Italia aportó la imagen navideña más clásica en los países católicos, el villancico español se había anticipado a su introducción en la Península, creando la música más adecuada. Este género aparece ya en el siglo XV, como forma de acompañar la representación de los Autos de Navidad con una cantata en el interior de la propia iglesia, que originariamente fue monódica y más tarde derivó en polifónica, cuando al solista se sumó el coro. Probablemente, su origen consistió en adaptaciones de poemas profanos medievales de amor humano, reconvertidos en temas de "amor a lo divino".

Si el belén nacido en Italia aportó la imagen navideña más clásica en los países católicos, el villancico español se había anticipado a su introducción en la Península, creando la música más adecuada. Este género aparece ya en el siglo XV, como forma de acompañar la representación de los Autos de Navidad con una cantata en el interior de la propia iglesia, que originariamente fue monódica y más tarde derivó en polifónica, cuando al solista se sumó el coro. Probablemente, su origen consistió en adaptaciones de poemas profanos medievales de amor humano, reconvertidos en temas de "amor a lo divino". Así lo sugiere su forma clásica –muy próxima a las estructuras medievales–, que consiste en un estribillo seguido de una estrofa y rematado por una coda que retoma el tema inicial. Ese el siglo XV, Gómez Manrique inició la tradición autóctona con una canción navideña. En los siglos de oro de las letras españolas, este género adquirió un enorme prestigio gracias a poetas de la talla de Lope de Vega y Luis de Góngora.

Su éxito fue clamoroso. Entre 1588 y 1605 se llegaron a publicar tres antologías de villancicos en España. Y antes de que acabara el siglo XVII la entrañable tradición desembarcaba en América. La fecha clave de este hito histórico se remonta al año 1689, cuando en la catedral de Puebla se cantó el primer villancico nacido en el Nuevo Mundo. Su autora fue la poetisa y mística mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, mujer de amplia cultura humanística, admiradora de la poesía de Góngora y uno de los talentos más destacados de la poesía hispanoamericana.

Árbol de Luz, Árbol de Vida

Árbol de Luz, Árbol de Vida El Árbol navideño proviene de una tradición diferente. Símbolo universal como Árbol de la Vida desde antiguo, su conversión en un emblema navideño se produjo en los países nórdicos, donde existía una tradición pagana del Árbol de Luz (Lichterbaun).

El Árbol navideño proviene de una tradición diferente. Símbolo universal como Árbol de la Vida desde antiguo, su conversión en un emblema navideño se produjo en los países nórdicos, donde existía una tradición pagana del Árbol de Luz (Lichterbaun). En el ciclo artúrico y griálico, se prefigura su adopción por el cristianismo, cuando Parsifal –el caballero de corazón puro que llega a la corte de Arturo en Pentecostés– tiene la visión de un Árbol de Luz con el niño Jesús en su copa.

En Europa, su origen precristiano lo asociaba con el roble, árbol sagrado de los druidas, y también con otras especies veneradas por los pueblos autóctonos, como el pino.

Pero la Iglesia acabó por imponer el abeto, argumentando que su forma triangular era más apropiada a la Trinidad, del mismo modo que desplazó al muérdago –planta sagrada de la antigüedad, traída como un don por los dioses a la Tierra– en beneficio del acebo, o que prefirió la piña a la manzana como símbolo de inmortalidad.

Aunque esta última parecía idónea, porque al cortarla por la mitad sus semillas dibujan una estrella de cinco puntas evocadora de "la Estrella de Belén", estaba demasiado asociada con la iconografía de Venus –diosa del amor, famosa por su tendencia a incurrir en adulterio–, aparte de que también se había convertido en la fruta del Árbol del Conocimiento del Génesis en la imaginería popular, que la vinculaba con las ideas de tentación y pecado original.

En el siglo XVI, Martín Lutero adornó el abeto con velas, transformándolo en una representación del Árbol Cósmico.

En el siglo XVIII, los sopladores de vidrio de Bohemia impusieron las bolas de colores brillantes que han perdurado hasta el día de hoy como un emblema del cielo estrellado. En cualquier caso, el Árbol aporta elementos de notable interés. Por un lado, establece un vínculo con las tradiciones paganas en calidad de "Eje del mundo", símbolo del principio masculino que sirve de puente entre la Tierra y el Cielo. Su raíz se hunde en el "Ombligo del mundo", apuntando al centro de Gaia como matriz materna de la vida, y su copa se alza hacia el firmamento paterno, que tradicionalmente representa el ámbito celestial.

Por otro, la inclusión de la Estrella de Belén en la cima funde en un único emblema sagrado a todos los antiguos cultos estelares de egipcios, persas y babilónicos y les convierte en anunciadores del nacimiento del Mesías cristiano. Con el tiempo la vieja hostilidad ha desaparecido.

Hoy el Árbol y el belén conviven en pacífica armonía, como los Magos de Oriente y Santa Claus. Nuestras navidades se han convertido así en un escenario sincrético y hospitalario, acorde con una cultura planetaria y democrática.

En este nuevo ámbito, el antiguo culto del árbol integra numerosas tradiciones, como el que recoge la Festa del Pi catalana y mallorquina, una costumbre que también se observa en Francia –bûche de Nöel– y en otros países europeos. El tió catalán es el tronco de un pino talado para esa ocasión, quemado en el hogar, como símbolo del fuego solar que se pretende reavivar en el momento en el cual los días empiezan a alargarse y las noches a acortarse. En una oquedad del tronco se esconden golosinas y regalos, que salen a la luz por medio del apaleamiento del tió, como animados por una varita mágica. Pero las formas que adquiere este simbolismo del árbol y el fuego son enormemente variadas, incluso sin abandonar la Península Ibérica.

En todos los casos, es frecuente que a las cenizas del tronco o leños quemados se les atribuyan efectos mágicos y virtudes sanadoras variadas, según algunas creencias que, seguramente, se remontan a la noche de los tiempos.

¡Navidad, navidad...blanca Navidad! ¡Hip!, naridaaa, mmmhaaa, mmmca ¡Hip!

Y la mayoría de la gente que celebra estas fiestas ni siquiera son creyentes, o olvidan el significado que el Cristianismo le quiso dar, por lo que la festividad pagana ha vuelto a resurgir de la manera más peligrosa, convirtiéndose en una fiesta del consumismo y el derroche, la gran fiesta del materialismo a ultranza.